雅韵染九州.文脉灌云川

——暑假社会实践

在2025年的暑假,我有幸参与了以“雅韵染九州.文脉灌云川”为主题的社会实践活动。本次实践聚焦非遗传承人及其传承精神,旨在通过实地调研和深度访谈,分析非遗在当代社会的传承现状,探索新媒体时代下各种非遗文化传播的新路径。这次实践不仅让我深刻感受到昆曲艺术的独特魅力,也让我对非遗文化的保护与传承有了更深的思考。

(图为实践队在昆山戏曲百戏博物馆了昆曲乐器相关知识。中国青年网通讯员杨佳颖供图)

昆曲被誉为“百戏之祖”,是中国传统戏曲艺术的瑰宝,2001年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。然而,随着现代娱乐方式的多样化,昆曲的传承与发展面临着严峻挑战。在昆山,实践队员走访了几位昆曲博物馆工作人员,聆听了他们的故事,深刻体会到传承人对昆曲艺术的坚守与热爱。一位年轻的女士告诉我们:“昆曲不仅是技艺,更是一种精神。我虽然没有经过专业的昆曲技艺培训,但百戏博物馆的负责人正借助互联网以新的方式传承昆曲文化。”

在采访昆曲非遗传承人时,实践队员深深被他们的精神所打动。一位年过六旬的老师傅告诉他们,他从小跟随师父学艺,每天凌晨四点起床练功,几十年如一日。他说:“昆曲的唱腔、身段、眼神,每一个细节都需要千锤百炼。现在的年轻人耐不住这份寂寞,但我不能让它失传。”

这种坚守并非孤例。许多传承人尽管收入微薄,仍坚持带徒授艺,甚至自费举办公益演出。他们的故事让我明白,非遗传承不仅是技艺的传递,更是一种精神的延续——对艺术的敬畏、对文化的责任、对历史的担当。

(图为昆山戏曲百戏博物馆的昆曲演出后台模拟。中国青年网通讯员郑亦婷供图)

在调研中,实践队员们发现昆曲的传承主要面临以下几方面的问题:传承人老龄化:目前活跃在舞台上的昆曲演员以中老年为主,年轻一代对昆曲的兴趣和参与度较低。观众群体萎缩:传统戏曲的观众多为老年人,年轻人对昆曲的认知和接受度有限。传播方式单一:昆曲的传播仍以线下演出为主,新媒体平台上的内容较少。资金支持不足:昆曲演出和培训经费有限,难以吸引优秀人才。教育体系缺失:学校教育中昆曲课程较少,难以培养新生力量。创新力度不够:昆曲演出内容和形式缺乏现代元素,难以吸引年轻观众。

针对这些问题,队员们采访了不同年龄段的市民。一位高中生表示:“其实我对昆曲的了解仅限于课本上的介绍,平时很少有机会接触。”一位中年观众则感叹:“现在的年轻人更喜欢流行音乐,昆曲的观众越来越少,传承确实是个难题。”

但在数字化时代,新媒体也为非遗文化的传播提供了新的机遇。结合昆曲调研结果,实践团队针对昆曲传承问题提出以下建议:

创新内容形式:利用短视频平台(如抖音、B站)制作昆曲的趣味科普视频,例如将昆曲唱段与现代音乐结合,吸引年轻观众。

加强教育普及:与学校合作,将昆曲纳入中小学艺术课程,组织学生观看演出或参与体验活动。

打造文化IP:开发昆曲主题的文创产品,如服饰、文具等,通过商业化手段扩大昆曲的影响力。

线上线下结合:举办线上直播演出,同时在线下开设工作坊,让观众近距离感受昆曲的魅力。

(图为实践队员在昆山戏曲百戏博物馆遇学生写生。中国青年网通讯员王天宇供图)

此次昆山之行,让我对非遗传承的意义有了更为深刻的理解。昆曲不仅是舞台上的艺术,更是一种流淌在血脉中的文化基因。在调研过程中,我既看到了老一辈传承人的坚守与执着,也感受到了年轻一代对传统文化的陌生与疏离。这种代际之间的认知差异,恰恰反映了非遗传承的紧迫性。

非遗传承是一场与时间的赛跑。老一辈传承人逐渐老去,而年轻一代的接棒尚未形成规模。但我也看到了希望——越来越多的人开始关注非遗,新技术为文化传播提供了无限可能。

昆曲的婉转唱腔,是中华文明千年不绝的回响。我们有责任让这声音继续传唱下去,让非遗不再是博物馆里的陈列,而是鲜活地存在于我们的生活之中。正如一位传承人所说:“文化就像一棵树,根深才能叶茂。”而我们这一代人,正是要让这棵文化之树在新的土壤中扎根、生长,直至枝繁叶茂,荫蔽后世。

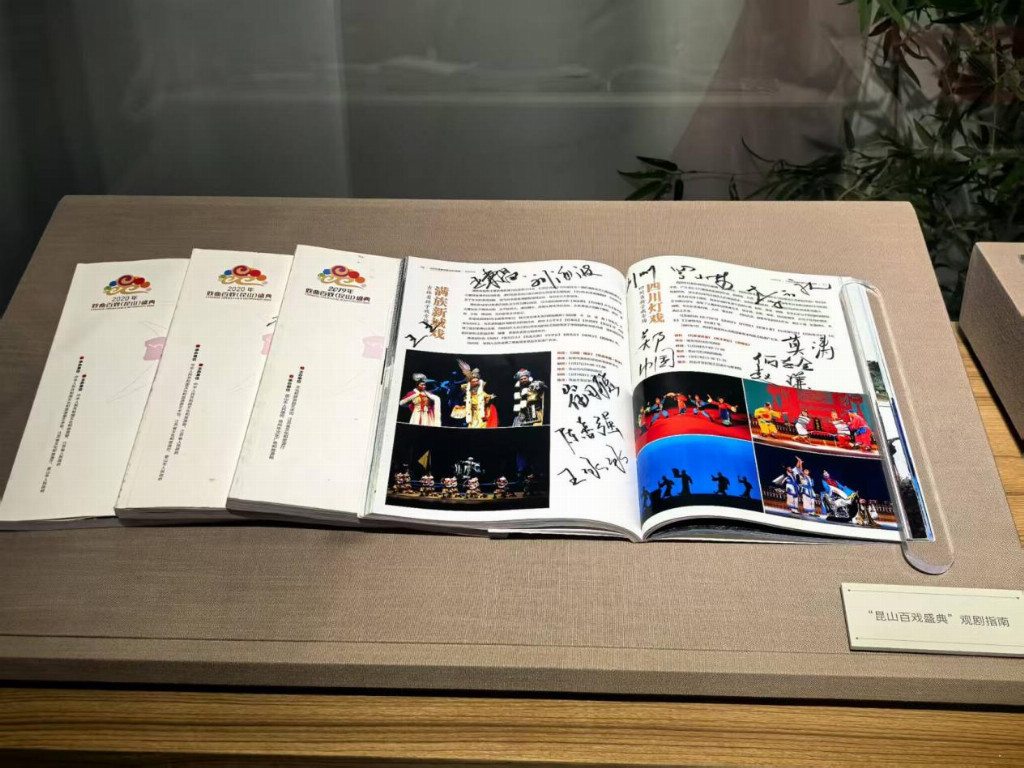

(图为昆山戏曲百戏博物馆的“昆山百戏盛典”观剧指南。中国青年网通讯员杨佳颖 供图)

通过这次社会实践,我深刻认识到非遗传承不仅是对技艺的保护,更是对文化根脉的延续。昆曲艺术凝聚了中华民族的智慧与审美,我们有责任让它焕发新的生机。作为新时代的青年,我们应当积极成为非遗文化的传播者,利用新媒体的力量,让更多人了解并爱上昆曲。同时,非遗传承需要全社会的共同努力。政府应加大对非遗项目的扶持力度,文化机构需创新传播方式,学校应加强非遗教育,而普通民众也可以通过观看演出、购买文创产品等方式支持非遗传承。

本次实践也让我更加坚定了为非遗传承贡献力量的决心。我相信,在全社会的关注与努力下,昆曲这一古老的艺术形式必将在新时代绽放更加绚丽的光彩,成为中华文化自信的重要载体。

投稿人:杨佳颖